私の工房では熊本産の畳表をメインに取り扱っています。

その産地である熊本県八代市へ、イ草から畳表に織る工程の研修に参加させていただきました。

今の季節のイ草は茶色く枯れたように見えるのですが、

しっかりと根を張らせる大切な時期となります。

しかし、今年は熊本も例年よりも温かく、イ草も青みがあり成長も進んでいるようでしたが、それは農家さんも承知をしていて季節に合わせて肥料を入れるタイミングを見極め、『ここが腕の見せ所』と仰っていました。

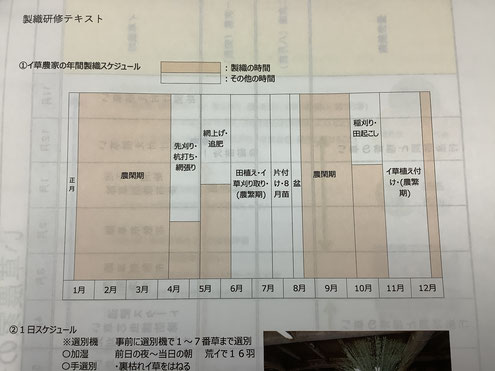

農家さんの1年のスケジュールは

1月~3月くらいに畳表を織り、

4月頃から田んぼでの作業が始まり、

6月末から7月にイ草の刈り取りをします。

9月頃から10月に畳表を織り始め、11月にイ草を植えつけとなります。

文字で書くと簡単そうですが、一年間ほとんどイ草と畳表にかかわっているのです。

私がこの時期に研修に行くのには理由があり、冬の季節に織られる畳表は、

”寒の表”(かんのおもて)と言われ、

気温や湿度が低く一年を通して状態の良い畳表が織られるので

今年の畳表の状況を農家さん、産地問屋さんから直接聞けるとても大切な機会となります。

畳表はイ草で作られた農産物ですので、同じ品質の物がいつでも手に入るとは限らないので

直接話を聞ける事はとても重要な事だと思っています。

年末にイ草を田んぼに植えて終わりではなく次の年のイ草の準備が始まります。

農家さんの家の周りにはたくさんの苗を育てていました。

苗だけの販売は無いので毎年農家さんが増やしていくそうですが、

年々株分けして増やしていくと元の状態から変わってしまうので、

原種も用意しておくそうです。

この写真のポットに植えてあるイ草を、一度畑に移して育てて、

11月末頃に田んぼへと植えるので、

苗を育てるのには1年以上かかります。

畑に植えたり田んぼに移したりを何度もするのには訳があるそうで、

移しているうちに枯れてしまう物がでるので、

ふるいにかけて、元気な苗を残すとゆう意味もあるそうです。

12月に植えられたイ草の苗です。

今出ているイ草の部分は使われることはなく、ここから出る新しい芽が畳表へと使われることになります。

イ草は分けつ(ぶんけつ)して10倍に増えるそうです!

『金利だったら大変な事になりますね』と笑い話をしました。

丁寧にイ草について教えていただいたイ草農家の中本さんと。

中本さんは肥料を少なくしてイ草の自然に伸びる力を活かしているそうです。

この作り方は量よりも質を重視するのでキレイな畳表が織られていました。

イ草の良し悪しは農家さんの手の掛け方で大きく変わり、

それが畳表に織る際に違いが出てきます。

次に伺ったのは、私の工房でもお世話になっている村中さんの作業場で

イ草の選別から織り機で畳表に織る工程を教えていただきました。

織機にイ草を入れる前にイ草の選別をします。

写真のように広げる事で弱いイ草は折れたり、真っすぐではない物を

取り除きます。更に色の違う物などを選別します。

丁寧な工程が品質の良い畳表となります。

村中さんの畳表は草質や、織りも良いので安心して使えます。

いつも使っている畳表を織りあげる工程を見られるのは感慨深いですね!

苗についてもお聞きしましたが、やはり苗作りから植えるまでがとてもたいへんとの事でした。

村中さんの庭先にはパール柑がたくさんなっていました。

長野では見かけない果物にびっくり!

そして市松表、目積表をいつもお願いしている

碇さんの作業場で、柄のある畳表の織りと仕上げを見学させていただきました。

市松表を織る工程は以前から見てみたいと思っていたのでとても勉強になりました。

しかし、理屈は分かってもキレイに市松模様が出るのは不思議でした。

また伺って教えていただきたいと思います。

市松模様は染めたりしたのではなく、通常はイ草を揃えて織るところを、

イ草をずらして根の部分の白い所を多く出すことで市松模様が出ています。

柄の出かたにもこだわり、日々試行錯誤をして私たちに良い畳表を送っていただいてるのを感じました。

織りあがった畳表を検品しながら、イ草の切れている所などがあれば取り除くのが仕上げ作業です。

とても細かな作業で、私は何度見ても目がチカチカしてきます(笑)

仕上げはイ草が切れていなければ省ける作業なので織り機に入れる前の、

真っすぐでしっかりしたイ草の選別が大切になります。

良いイ草を育てることがすべてに影響してくるのですね。

パート2につづきます。